旧優生保護法の補償法の成立から1年、被害者への個別通知と歴史の検証はどう行われているのでしょうか。

障害のある人などに不妊手術を強制した旧優生保護法について2024年7月、最高裁は憲法違反と認め国に賠償を命じました。

飯塚淳子さん「良かったなあって、じんときました。泣きました。人生は返ってこないんですけど、でも良い判決で良かったと思ってます」

被害者の飯塚淳子さん(仮名・70代)は、16歳の時に軽度の知的障害を理由に不妊手術を強制されました。

飯塚淳子さん「私の人生を返してほしいと思っています」

飯塚さんは、1997年から手術の被害を訴え続けてきました。2024年10月に国と和解し、28年に及ぶ訴えが実を結びました。

和解から1年が経ちました。

飯塚淳子さん「ずいぶん古いですよ。優生保護始まる前から書いていたと思うのこれ、みんなボロボロで。大変だったけど良かったなって、みんなに旧優生保護法のこと知ってもらえるようになったので、そして皆さんがこうやって名乗り出るようになったので」

更に多くの被害者が名乗り出ることを望んでいます。2025年1月、旧優生保護法の被害者や配偶者らに最大1500万円を支給する補償法が施行されました。

全国で2番目に多い、1406人の被害者がいる宮城県では、補償の請求は219件にとどまっていて、手術の事実や補償に関連する情報をどう届けるかが課題です。

宮城県の子育て社会推進課では、県に残る900人分の手術記録から所在を確認できた19人に対する個別通知を、2025年8月から順次始めました。

宮城県子育て社会推進課金澤慧太主事「県の記録があった方の中で、1人の方が施設に入居していることが分かりましたので、生活状況や成年後継人がいるかなどを面会して調査をさせていただければと。個人の名前については、当日伺った際に書面でお知らせ致しますので」

手術を周囲に知られてしまう懸念から、全国で個別通知をしているのは青森や福岡など数県にとどまっています。宮城県では、当事者の事情に応じて職員が直接訪問して被害を通知しています。

宮城県子育て社会推進課小野寺徹也課長補佐「家族が知っている、知らないということもあるので、きめ細やかな配慮は必要だなと。早いに越したことはないんですけど、1人1人プライバシーに配慮しながら着実に進めていく」

補償法では、第三者機関による検証を行うことが示され、二度と被害を繰り返さないために歴史的な検証が求められました。

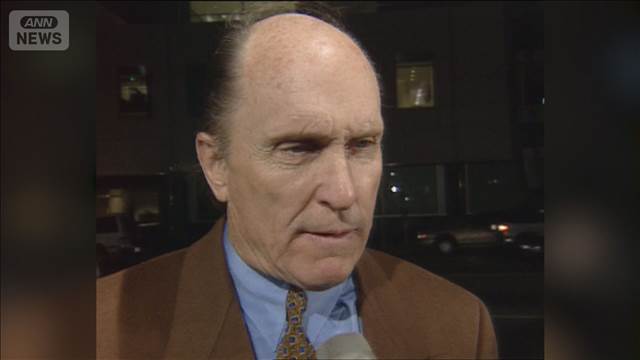

生命倫理が専門の立命館大学大学院の松原洋子特任教授は、有識者や当事者らによる検証会議の座長に就任しました。

立命館大学大学院松原洋子特任教授「被害者側だけではなく、手術を進めた側や支えた側の人々、医療、福祉の関係者への聞き取りも重要だと考えている」

2023年6月には、被害者に一時金を支給する別の法律に基づいて、衆参両院が調査報告書をまとめていますが、不十分な点が。

立命館大学大学院松原洋子特任教授「調査の対象となった公文書も非公開の部分もかなりある状態で行われたり、都道府県によって対応や調査手術の状況が違うのですが都道府県別の分析も行われていない」

今回の検証会議は、マスキングなしの開示を求めていく他、都道府県ごとの特徴も明らかにします。3年をかけて報告書をまとめる方針です。

立命館大学大学院松原洋子特任教授「ここに至るまで大きな犠牲を当事者が払わざる得なかったことを重く受け止め、胸に刻んだ上で委員の皆さんと一緒に取り組んでいきたい」

法律の制定から半世紀以上が経ち、被害の調査と補償が始まりました。被害者の1日も早い尊厳の回復が求めてられています。

検索

検索

お問い合わせ

お問い合わせ