心臓病を患い国内で移植を待つ1歳6カ月の女の子と家族、移植医療の現状をお伝えします。

千葉県で生まれた1歳6カ月の小後貫燈ちゃんは、東京女子医科大学病院で心臓移植を待っています。両親と姉と兄の5人で暮らしていましたが、燈ちゃんが生後8カ月のころ、病気が判明しました。

母親小後貫千尋さん「風邪の症状があってかかりつけの小児科に行ったら、すぐ大きな病院に行ってくださいということで子ども病院に行ったんですけど、そしたらもうすぐその場で入院で」

診断名は拡張型心筋症でした。心臓の筋肉が薄くなり、ポンプ機能が低下する難病です。根本的な治療法は無く、最悪の場合心不全に至る可能性があり心臓移植が必要です。

母親小後貫千尋さん「本当に突然だったので、本当に真っ白というか何でこうなっちゃったかなというのがすごく、もうその時は何も考えられなかったです」

両親は海外での移植も考えましたが、多額の費用がかかるため国内での移植を選択しました。燈ちゃんの小さな体には、補助人工心臓が取り付けられています。

この生活は既に5か月を過ぎました。

国内では子どものドナーが少なく、心臓移植を受けられるまで平均で2年ほどかかると言われています。

東京女子医科大学病院石戸美妃子医師「最近、当院で移植したお子さんは丸3年ポンプが入った状態で過ごしていた方もいます」

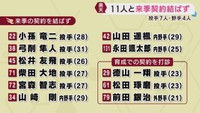

9月時点で国内で心臓移植を待つ10歳未満の子どもは49人います。一方で臓器提供数は2024年は10件、2025年は6件です。2024年は、ドナーから心臓の臓器提供がありながら病院の受け入れ態勢が整わないことを理由に移植が見送られたケースが56件ありました。

東京女子医大学病院石戸美妃子医師「移植は時間外に手術することが多くて、基本的には日中普通の手術をして夜に移植をやったり、やっぱり少ない人数でやっているとなかなか厳しいなとは思います」

臓器提供があっても移植が進まない現状に対し、国も対策を打ち出しています。これまでは、移植希望を登録する際1カ所の施設しか選択できず、その病院が受け入れを断れば移植を受けることができませんでした。

2025年からは複数の登録が可能となり、別の病院で移植を受ける選択肢も生まれています。

そして、臓器のあっせんを一手に担う日本臓器移植ネットワークの業務がひっ迫していることも課題の一つです。現在、病院のコーディネーターが臓器提供について説明できるようにすることや、業務の一部を民間法人へ移行することが進められています。

入院から5カ月が経ちました。燈ちゃんは定期的な検査が欠かせません。この日は、医療機器を体内に挿入して心臓の状態を調べるカテーテル検査が行われました。今後の治療方針を決めるための大切な検査です。

2時間後、検査は無事終了しました。

母親小後貫千尋さん「燈にとっては、私とかおばあちゃんが付き添った方がすごく安心するんだろうなということはあるんですけど、逆にお兄ちゃんお姉ちゃんとはちょっと離れてしまうのでつらいなっていう」

千尋さんは平日、付き添い入院で病院に寝泊まりしているため、他の子どもたちと接する時間が十分にありません。更に、感染対策として家族でも15歳以下は病棟に入ることができず、燈ちゃんもこの5カ月きょうだいに会えていません。

母親小後貫千尋さん「お姉ちゃん6歳になるんですけど、最初はやっぱり付き添いが始まってからはちょっと不安定だったんですけど、最近は燈のことよろしくねとか明るく言ってくれることが増えたので、すごく頑張ってくれてるなと思います」

8日には家族にとってうれしい出来事がありました。入院中の子どもたちのための写真撮影会が開催されました。心臓病の子どもを支援している団体が、普段味わえない楽しい時間を過ごしてほしいと企画しました。

燈ちゃんもかわいい衣装に着替えて準備万端です。そして、写真撮影会はきょうだいとの面会が許され、約半年ぶりに家族全員が集まりました。

父親小後貫淳さん「私からすると5人ももちろんそうですけど、やっぱりきょうだい3人いるというのがすごく懐かしいというか、その光景を見るだけでうれしくて、胸がいっぱい」

母親小後貫千尋さん「実際自分の子がこういう状態になってから心臓移植について調べたりとか、知識とか全然なかったので多くの人に移植医療について知っていただけたらな」

検索

検索

お問い合わせ

お問い合わせ