ワインの本場フランスで何度も金賞に輝いた、宮城県大和町の創立10周年記念式典が行われました。

大和町の了美ヴィンヤード&ワイナリーは、一面に広がる広大な畑で約1万本のブドウが栽培され手作業で管理されています。

レストランや宿泊施設も整備され、四季折々の景色とともにワインを楽しむことができます。

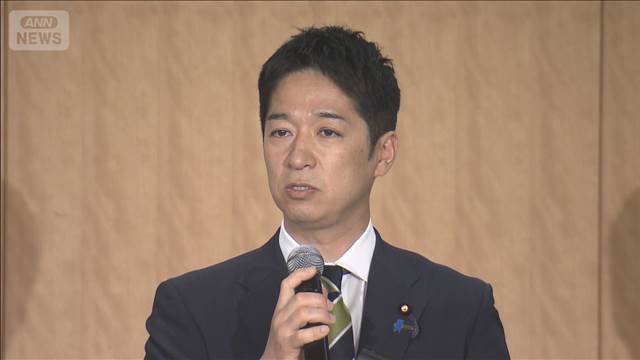

13日に大和町長や周辺自治体のトップ、関係者など約50人が集ま、ワイナリーの創立10周年を記念した式典が行われました。

ここで生み出されるワインは、甘味と酸味のバランスの良いのが特徴です。

節目の2025年は、単一品種の自社ブドウ100%のワインを製造し、本場フランスのコンクールで金賞を獲得しました。

しかし、ここまでの10年間は、野生の動物にブドウを食べられたりレストランの開店時期に新型コロナが流行したりするなど苦労続きだったといいます。

了美ヴィンヤード&ワイナリー早坂美代子取締役「民家が1軒も無いような電気ももちろん水も何も無い状態だったので、研修に行ったり宮城県に指導いただいたりしながら試行錯誤、体当たりで栽培してきました」

今後は、ニーズに合わせて宿泊施設の増設などを検討するほか、地域との連携を深めて活性化につなげたいとしています。

了美ヴィンヤード&ワイナリー早坂了悦代表取締役「大和町ににぎわいを取り戻したいと10年やってまいりまして、この日を迎えることができたこと感動しております。皆さんから祝福の言葉もいただいて、やってよかったなとつくづく思っているところでございます」

10周年を迎える大和町のワイナリー同様、宮城県には多くのワイナリーがオープンしています。

仙台国税局のまとめによりますと、宮城県には仙台市太白区秋保や南三陸町などに9つのワイナリーがあり、今後更に新たなワイナリーが誕生する可能性もあります。

経済の専門家でワイン愛好家でもある、七十七リサーチ&コンサルティングの首席エコノミスト田口庸友さんは、宮城県に年々増加するワイナリーの新規参入について、震災復興が大きなきっかけになったと話します。

七十七リサーチ&コンサルティング田口庸友首席エコノミスト「震災復興事業で新しい産業や雇用を生む様々な模索がなされた中で、元々東北、宮城県には1次産業またその延長の食に地の利があるポテンシャルがあったということで、ワイン造りが有力な選択肢としてあった」

田口さんは東北、宮城県は漁業や農業が盛んで、食という土壌にスローフードの精神が合致してワインの産業が根付き始めたとしています。

ワイナリーによる経済的な効果は大きく、地元雇用や交流人口の増加など震災で落ち込んだ地域経済再生の1つのきっかけにもなったと話します。

七十七リサーチ&コンサルティング田口庸友首席エコノミスト「アルコールを提供することによって滞在時間が長くなるということで、滞在時間が長いことに比例して消費額も増えていくと、宿泊需要に結びつけば更に拡大する。特に秋保地区などは観光地としては温泉がメインでしたが、もちろん温泉もあるものの様々な集客施設があるんですが、アルコール提供する店も増えてきた」

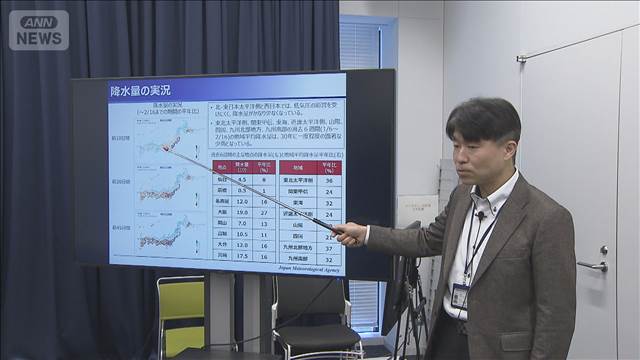

気候の変動も大きな要因です。宮城県でもワインの原料となるブドウの栽培ができるようになり、地産地消が可能になりました。

七十七リサーチ&コンサルティング田口庸友首席エコノミスト「元々は冷涼な気候で一部にはワイン造りに向かなかったといったものもありますが、最近は温暖化によって完熟した果実味のある上質なワインもできるようになりました。ますます東北にワインづくりの選択肢が広がって多様なワインと提供できるようなった」

東北は米どころで日本酒づくりが盛んですが、国は日本酒産業を守る観点から新規参入を制限している事情があり、こうしたこともワイナリーが広まった背景にあるということです。

今後について田口さんは、ワインを一層定着させるための地域を挙げた取り組みや観光資源としての活用など、事業者と住民が1つになってワインのブランド化を推進することもポイントになると指摘しています。

検索

検索

お問い合わせ

お問い合わせ