米の価格高騰が続く中、米どころの宮城県大崎市で本格的に田植えが始まっています。

大崎市古川の佐々木崇之さんは、ひとめぼれやササニシキなどを18ヘクタール作付けします。8日は、親子3代でひとめぼれの苗を植えていきました。

宮城県では、県やJAなどで作る協議会が2025年産の主食用米の作付面積の目安を、前年度より3200ヘクタール多い約6万ヘクタールとする計画です。これは全国的に米が品薄になったことなどから、国が生産量を増やす方針を示したことへの対応です。

佐々木さんは、価格高騰を背景にJAなどによる米の買い取り価格が上がっていると話します。

佐々木崇之さん「人件費だったり物流の費用だったり、保管している時の電気代とかだったりエネルギー代も、皆どこも掛かっているので。値段が高騰しているんですけど、落ち着いたとしても多分高値の推移は変わらないと思います」

田植えが始まる中、気になるのが米の価格です。備蓄米の3回目の放出から2週間が経ちましたが、価格には反映されているのでしょうか。

仙台市宮城野区にある、みやぎ生協の店舗です。

鈴木奏斗アナウンサー「一般の宮城県産のひとめぼれは5キロ税込み3866円ということで、備蓄米の流通もあって一時期より価格が下がってきています」

備蓄米は、米不足による価格の高騰を抑えようと政府が市場に供給していて、これまでに3回、計31万トンが入札に掛けられています。

みやぎ生協では4月から備蓄米の入荷が始まり、ある程度の数量を確保できる見通しが立った頃から一部の米を数百円値下げしました。

買い物客「安いと感じる。あちこち回って(安い米を買っている)」

ただ、2024年の同じ時期と比べると依然として高い状態が続いています。

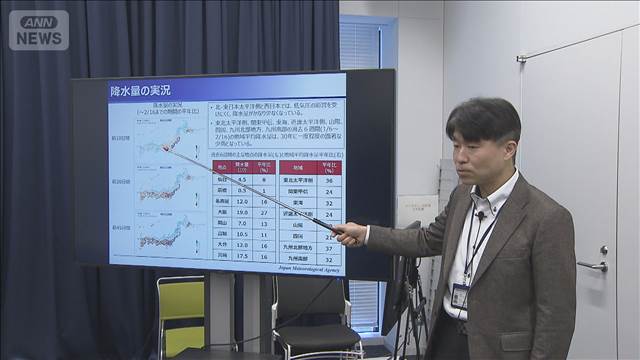

全国のスーパーでの米の平均価格の推移です。農林水産省が約1000店の米の販売価格をまとめて毎週公表していますが、4月27日までの1週間に販売された米5キロ当たりの平均価格は税込みで4233円と、前週から12円値上がりしました。

2024年の年末から17週連続で上昇していて、2024年の同じ時期と比べると値段はほぼ倍に跳ね上がったことになります。

みやぎ生協では、4月に入荷した備蓄米を混ぜたブレンド米を5キロ3542円で販売したところ1週間ほどで完売したということです。5月も入荷を予定しています。

買い物客「年金暮らしには大変だよね。どうなるんだろうね。安くはなってほしいよね。米が主食だからね」「本当高いね。もうちょっと下がってくれると良いんだけど。少なくなったね食べることは。パンとかが多くなってきちゃって。備蓄米はまだ食べていない。安ければ飛びつくでしょ。いくらかでも安い方が良いから」

米価の高騰がなぜ続くのか今後はどうなるのか、専門家に聞きました。

米の流通や価格の変動に詳しい宮城大学の大泉一貫名誉教授は、2つの可能性を指摘します。

1つ目の要因としては、そもそも2024年産の米が足りていなかったという理由です。

大泉名誉教授によると、備蓄米の放出が始まる前に政府は米は足りていると説明していましたが、約40万トンが足りていないと言います。これまで2回放出された備蓄米21万トンでも足りない量です。

宮城大学大泉一貫名誉教授「実は備蓄米流通も、40万トンを一気に流さなければいけなかったわけです。そうすれば価格も少しは下がったんだと思う」

そもそも足りない備蓄米。大貫名誉教授が2つ目の要因に挙げるのは、米の流通の目詰まりです。

2回の入札で9割以上を落札したのはJA全農ですが、玄米を精米する手順や政府に報告する手続きなどに時間が掛かり、小売店に届くまでに時間が掛かっているということです。

宮城大学大泉一貫名誉教授「足りない量は40万トンくらい足りない。そこに最初14万トン、次に7万トン、合計21万トンを流したわけです。それでも20万トンくらい足りないわけです。しかも最初に流した備蓄米がなかなか流れてこない。これでは米の値段は下がりませんよね」

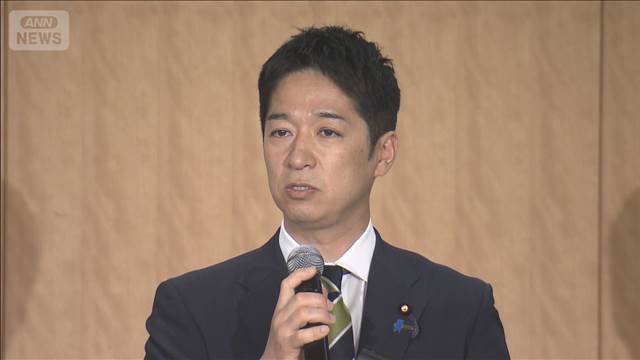

備蓄米の放出後も米価が下がらない状況を受けて、石破総理は7日に小野寺五典自民党政調会長に党としての対策をまとめるよう指示しました。

今後について大泉名誉教授は、状況を変えるには大量の米を一気に流通させる必要がある。同じ流通のやり方だと、7月いっぱいは米の品薄感と価格の高止まりが続くと指摘しています。

検索

検索

お問い合わせ

お問い合わせ