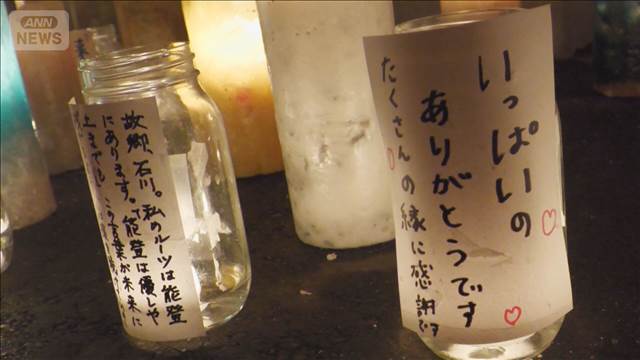

愛らしい表情で、首を回すとキュッキュッと音が鳴る宮城県の伝統工芸品、鳴子こけし。その技術を学び、次の世代に伝えようと千葉県から移り住み奮闘する女性をご紹介します。

伝統の鳴子こけしに魅了され、作り手を目指す渡辺あかねさん(26)は2023年、こけし工人の育成を目的とした大崎市の地域おこし協力隊に採用され、3年間の任期で見習いとして修業に励んでいます。

千葉県出身の渡辺さんは、大学3年生の時に鳴子温泉への一人旅で何気なく買ったこけしがきっかけで虜になり、気づけば沢山のこけしを集めていました。

渡辺あかねさん「家に持って帰って眺めたら面白い、癒やされると感じてこけしが気になり始めました」

地元の企業に就職した後も産地を巡りこけしを集めていた渡辺さんは、こけし店の閉店が相次いでいることが気に掛かり、自分に何かできないか考えるようになったといいます。そんな時に目にしたのが、大崎市の地域おこし協力隊の募集でした。

渡辺あかねさん「伝統こけしの技術と文化を継承する人を募集しますとあったので、これは求められている事なんだなと思って、チャレンジしてみようという気持ちで応募してみました」

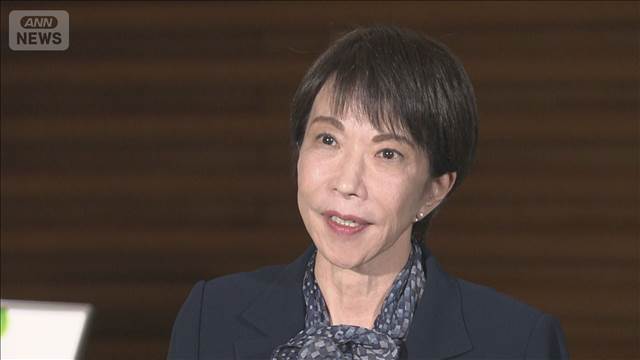

学生時代の一人旅がきっかけで鳴子こけしに魅了され、工人を目指して千葉県から移住した渡辺あかねさんは任期3年の大崎市地域おこし協力隊員として、この道53年のこけし工人岡崎靖男さんの下で見習いとして修業に励んでいます。

昭和40年代に80人ほどいた鳴子こけしの工人は、現在25名ほどにまで減少しそのほとんどが60代後半です。

師匠の岡崎さんによると、従来の徒弟制度で後継ぎを育てることが難しくなる中、自治体に籍を置きつつ技術の習得ができる地域おこし協力隊は、人材を呼び込む画期的な制度だと言います。

こけし作りは危険を伴う作業もあり、体力と集中力が必要です。丸太をこけしのサイズに合わせて切断する作業は特に危険なため、3年目に入ってやっと任せてもらえるようになりました。切り出した木をろくろに打ち込み、回転させながら胴や頭の形に削っていきます。

岡崎靖男さん「センスがあるんじゃないですかね」渡辺あかねさん「教えが良いんですよ」

師匠の岡崎さんは、渡辺さんは教えたことの吸収が速く、特に刃物使いの繊細さには目を見張るものがあると評価しています。

胴や頭の形ができたら、摩擦を使って合体させる首入れをします。この工程によって、首を回すと音が鳴るという鳴子こけしの特徴が生まれます。

最後は絵付けです。こけしの良しあしが決まるとも言われる重要な作業です。

渡辺あかねさん「たまにお客さんに、似てるねって言われます。作った人に似てるんだねって言われるとそうかもしれないと思います」

伝統的なこけし作りを学ぶ中で、こんな仕事も。こけしの絵付け体験です。近年では県外からの旅行者を中心に人気が高まっています。

この日は団体の予約も。

「温かみがある物を作るためには人間、人が引き継いだほうがいいかなと思います」

渡辺さんは、訪れた人の作品を見ることが刺激になっていると話します。

渡辺あかねさん「お客様は自由な発想で描いてくださいますし、似顔絵とか誰かを思って描いたこけしとかも作ってくださるんで、それはすごく見ていて私もうれしい気持ちになります」

こけし好きが高じて移住し、作り手への道を歩み始めた渡辺さん。慣れないことも多い生活のよりどころとなっているのは、尊敬する師匠です。

渡辺あかねさん「一緒にいて楽しい人です。毎日同じ模様描いてて飽きないのかって聞いたら師匠は即答で飽きない。一生かけていい仕事なんだなって思いましたね」

岡崎靖男さん「一生懸命で一途なところでしょうかね、だからゆっくりではあるけど、技術と考え方は前に進んでると思いますね」

渡辺あかねさん「200年くらいのこけしの歴史があって、その背景にはすごく一生懸命作って伝統を受け継いでいこうっていう思いを持った方々と、あとはこけしを買ってくださる方がいたんだなっていう。私もこれからバトンを渡していけるような存在になれたらいいのかなと思っていました」

渡辺さんの地域おこし協力隊としての任期は、残り7カ月。独り立ちという目標に向け、修業の日々は続きます。

検索

検索

お問い合わせ

お問い合わせ